chevron_left

-

play_arrow

play_arrow

RMA Antilles – Le Son des îles

- home Accueil

- keyboard_arrow_right Abus et responsabilités

- keyboard_arrow_right Dossier Opinion

- keyboard_arrow_right Articles

- keyboard_arrow_rightAux Antilles : Quand la critique vient de ceux qui vivent à crédit…

Dans notre société martiniquaise, on entend souvent des voix qui s’élèvent pour critiquer. Mais bien souvent, ce sont ceux qui vivent à crédit, prisonniers de leurs découverts, dépendants de petits contrats précaires, du RSA ou de la CAF, qui se posent en grands donneurs de leçons. La réalité est crue : nombre d’entre eux survivent dans des cités sans un morceau de terre à cultiver, travaillent pour des salaires misérables chez les békés, ou se perdent dans une vie d’illusions faite de champagne, de voitures à crédit et de soirées éphémères.

Ces critiques sont révélatrices d’un malaise : une partie de la population, sans perspectives ni ambitions, préfère attaquer ceux qui osent lever la tête, plutôt que de s’interroger sur sa propre condition. Comme si parler, critiquer et jalouser remplaçaient l’effort, la construction et l’émancipation.

Des vies sous pression économique

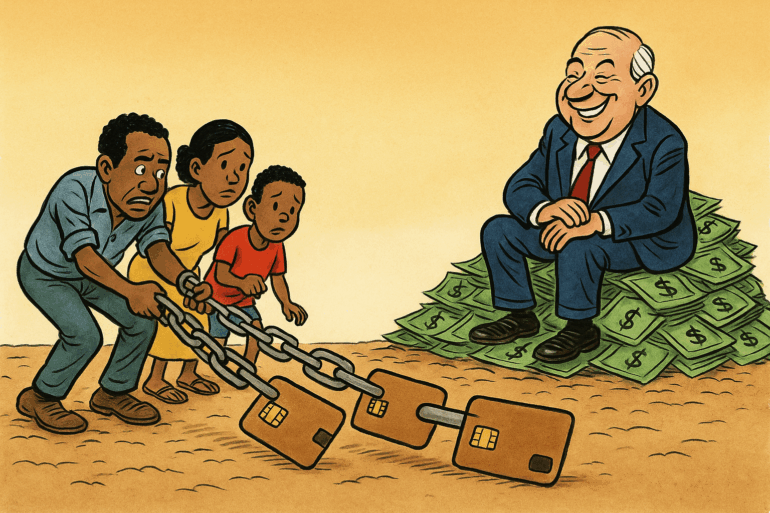

Selon l’INSEE (2023), près de 30 % des ménages martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale (14 %). De plus, un foyer sur trois déclare avoir recours régulièrement au découvert bancaire.

« La vie chère nous oblige à acheter à crédit . Mais au final, c’est une prison : on travaille pour rembourser, pas pour avancer et j’ajoute il est plus facile acheter une voiture neuve au RSA que d’acheter un bien immobilier avec un salaire descend en Martinique», confie Sonia, 42 ans, mère célibataire vivant au Lamentin.

Les emplois précaires et les bas salaires renforcent ce sentiment d’enfermement. Près de 21 % des salariés martiniquais sont en contrat court ou à temps partiel contraint.

Le « R » qui dérange

Le « R » – ce mouvement, cette force, cette figure qui refuse de plier l’échine – ne baisse pas les yeux. Il ne s’agenouille pas devant les élus, il ne se laisse pas acheter par les réseaux de corruption. Le « R » gêne, tout simplement parce qu’il incarne une dignité debout, une fierté héritée des ancêtres qui se sont battus pour arracher la liberté.

Pendant que certains se contentent d’une vie limitée, enfermée dans un système de dépendance et de consommation, le « R » rappelle que nos ancêtres ne se sont pas sacrifiés pour que nous retournions volontairement vers les chaînes de la soumission moderne.

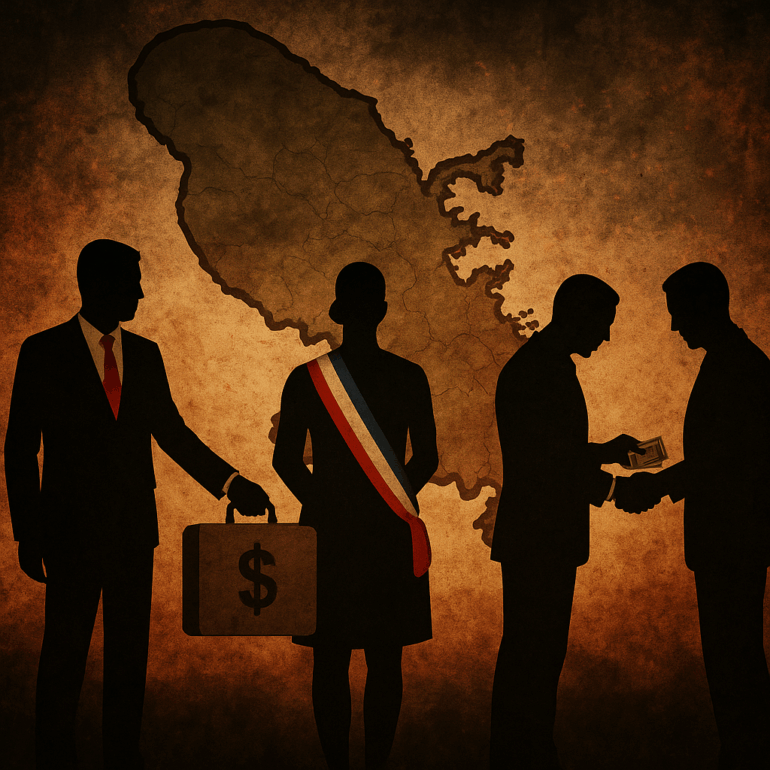

La question béké et l’ombre du sionisme

Une autre vérité dérangeante circule : certains Martiniquais préfèrent lécher les bottes des békés, au lieu de les défier. Or, il faut bien rappeler que les grandes familles békés de Martinique ne sont pas simplement des « blancs pays ». Leur histoire est intimement liée aux réseaux coloniaux et commerciaux d’Europe, notamment aux Juifs hollandais et aux sionistes qui, depuis des siècles, contrôlent des pans entiers de l’économie et de la finance.

Aujourd’hui encore, ces alliances persistent. Les békés martiniquais collaborent avec des lobbies sionistes de France et d’ailleurs pour garder la mainmise sur l’économie locale. Pendant ce temps, la majorité martiniquaise, héritière d’une histoire de résistance, reste dépendante des supermarchés, des banques et des salaires de misère fixés par ces mêmes familles.

Ouvrir les yeux ou rester enchaîné

La vraie question est donc simple : voulons-nous rester des consommateurs passifs, des esclaves modernes entretenus par les miettes du système, ou bien voulons-nous redevenir acteurs de notre destin collectif ?

Nos ancêtres se sont battus pour briser les chaînes. Mais certains, par facilité ou par paresse,par soucis de confort,du bien être materiel préfèrent se battre pour les remettre. La Martinique ne pourra pas se libérer tant que ses enfants resteront fascinés par l’illusion du crédit, de la consommation et du bling-bling.

Le « R » dérange, oui. Mais il dérange parce qu’il ouvre une voie de dignité et de fierté. Il appelle à marcher la tête haute, à refuser la compromission, à construire une Martinique où la liberté ne serait pas qu’un mot hérité du passé, mais une réalité vivante dans notre présent et notre avenir.

La question reste entière : comment rompre avec cette dépendance économique et sociale ? Entre la résignation et la volonté de reconstruction, la société martiniquaise se trouve à la croisée des chemins.Comme le résume une habitante de Schoelcher :

« On a le choix : rester prisonniers de la consommation ou reprendre en main notre avenir. Mais ça demande du courage, et tout le monde n’est pas prêt pour ce sacrifice car la chaine mentale est bien encore présente. »

Par Kambutcha Magazine

Écrit par: Paul Julio

Consommation à crédit Crédit bancaire Esclavage moderne Inégalités sociales martinique Pauvreté RSA / CAF RSA et minima sociaux

Rate it

Articles similaires

COPYRIGHT RADIO MEDIA ANTILLES. CREER UNE WEBRADIO