chevron_left

-

play_arrow

play_arrow

RMA Antilles – Le Son des îles

- home Accueil

- keyboard_arrow_right Actualités

- keyboard_arrow_right Droits humains / Justice sociale

- keyboard_arrow_right Articles

- keyboard_arrow_rightJustice en Martinique et en Guadeloupe : sélective pour les uns, indulgente pour les autres.

Justice en Martinique et en Guadeloupe : sélective pour les uns, indulgente pour les autres.

today22/08/2025 30 7 5

En théorie, la séparation des pouvoirs est un pilier de toute démocratie. La justice doit être indépendante, impartiale et au service des citoyens. Mais en Martinique et en Guadeloupe, nombreux sont ceux qui dénoncent une justice à deux vitesses : dure et rapide contre les militants, mais étonnamment silencieuse ou lente lorsqu’il s’agit de corruption, de grandes affaires économiques ou de bavures policières.

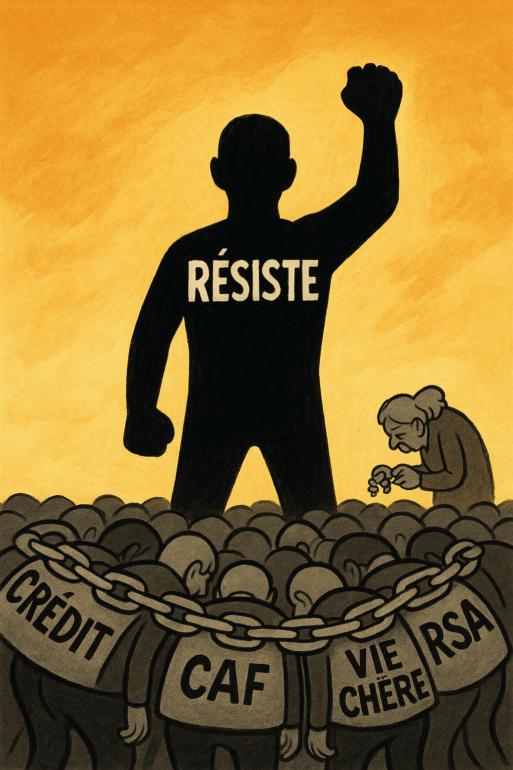

Une justice rapide contre les militants aux Antilles.

Les exemples ne manquent pas.

-

L’affaire du chlordécone illustre parfaitement ce paradoxe. Alors que le pesticide a empoisonné nos terres et nos corps depuis plus de 40 ans, l’enquête judiciaire piétine depuis 2006. Pourtant, des militants écologistes qui ont mené des actions symboliques pour dénoncer l’inaction de l’État ,comme peindre des slogans sur des bâtiments publics ,se sont retrouvés convoqués et sanctionnés bien plus vite que les responsables de ce crime environnemental.

-

En 2009, lors de la grande grève générale en Guadeloupe contre la vie chère, les leaders du LKP ont été poursuivis pour « entraves » ou « violences », alors même que leur mobilisation avait permis de mettre en lumière des inégalités sociales profondes.

-

Plus récemment, en 2021–2022, pendant la contestation contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire, soignants suspendus et citoyens mobilisés ont fait face à une répression judiciaire expéditive : convocations, procès, condamnations.

-

Et tout récemment encore, le procès de Rodrigue Petitot, militant bien connu, en est un symbole. Jugé pour son intrusion dans la résidence préfectorale en novembre dernier, il a vu son dossier traité en quelques mois seulement. Le parquet avait requis de lourdes peines (jusqu’à 18 mois ferme, privation des droits civiques, confiscation de biens).

-

Ce 21 août 2025, le verdict est tombé : il reste incarcéré 1ans ferme avec aménagements (‘bracelet electronique). Ici encore, la justice a agi avec une rapidité implacable dès lors qu’il s’agit de sanctionner un militant.

Chaque fois que la rue s’exprime, la réponse judiciaire tombe vite, souvent pour dissuader la contestation.

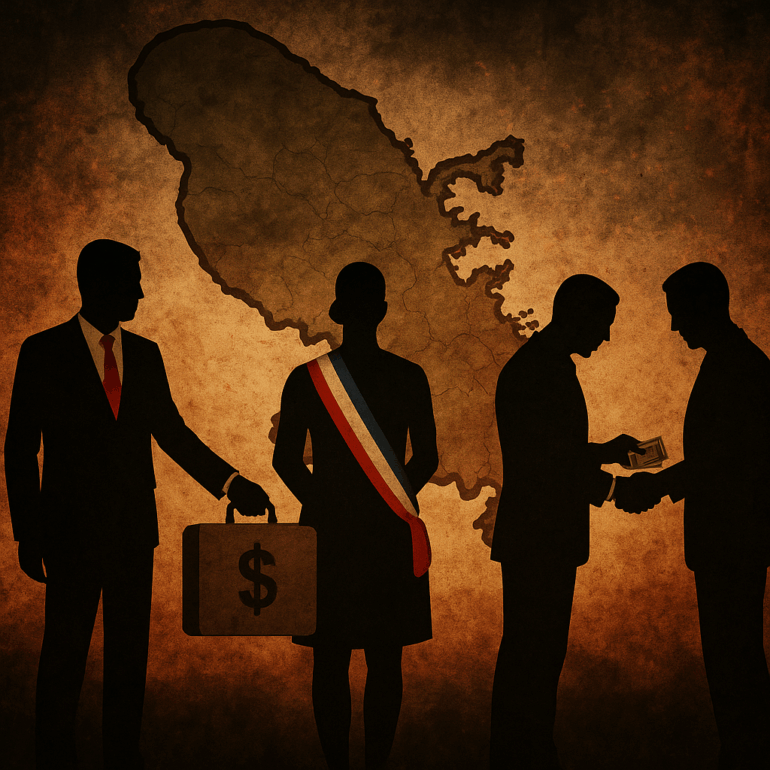

Corruption et détournements : CTM, TGI, GBH dans l’ombre,pieces qui disparaissent,quand c’est pas « »an lan main Nwè « »qui passé pas là

À l’inverse, lorsqu’il s’agit d’élus, de grandes institutions ou de marchés publics, le temps judiciaire semble suspendu.

-

En Martinique, la Chambre régionale des comptes a signalé à plusieurs reprises des irrégularités dans la gestion de la Collectivité Territoriale (CTM). Des détournements de fonds publics ont été évoqués : subventions versées à des associations fantômes, marchés attribués à des proches politiques, dépenses injustifiées. Malgré ces révélations, aucune condamnation n’a été prononcée à ce jour.

-

En Guadeloupe, des affaires de marchés truqués dans plusieurs communes ont fait l’objet d’enquêtes, mais la plupart se sont terminées sans jugement clair, parfois prescrites ou classées sans suite.

-

Le CHU de Pointe-à-Pitre, ravagé par un incendie en 2017, a révélé de lourdes zones d’ombre dans la gestion des fonds alloués à sa reconstruction. Là encore, aucune responsabilité judiciaire n’a été véritablement tranchée.

-

Plus grave encore, même l’institution judiciaire a été éclaboussée : au TGI de Fort-de-France, des affaires de détournements de fonds et de malversations internes ont été mises en lumière. Mais là aussi, le silence ou les lenteurs judiciaires ont étouffé les suites. Comment croire à l’impartialité d’une justice qui peine à faire le ménage dans sa propre maison ?

-

Enfin, certaines affaires impliquant le puissant groupe GBH (Groupe Bernard Hayot), régulièrement critiqué pour ses pratiques monopolistiques et ses liens étroits avec l’économie locale et nationale, semblent elles aussi avoir été étouffées. Quand des soupçons ou des dossiers remontent, ils disparaissent dans les couloirs de la justice, sans aboutir à des procès retentissants.

Bavures policières en Martinique et Guadeloupe : Clodo et Kesya

Un autre champ où l’injustice est criante concerne les bavures policières et gendarmesques.

-

En Guadeloupe, l’affaire Clodo, du nom de cet homme tué lors d’une intervention, est emblématique : des années plus tard, les familles attendent toujours une condamnation claire, alors que les faits ont bouleversé l’opinion publique.

-

En Martinique, l’affaire Kesya, une jeune femme morte dans des circonstances impliquant les forces de l’ordre, illustre le même mécanisme : lenteurs judiciaires, procédures floues, absence de verdict ferme.

Ces drames humains, qui devraient être jugés avec la plus grande transparence et sévérité, finissent dans le silence ou l’oubli. Pendant ce temps, des militants écopent de lourdes peines en quelques mois seulement, tandis que : les elus,les elytes, on dirait ont droit à de la clémence de la justice puisque, ils sont tous franc macons et fréquentent la même loge maconnique…

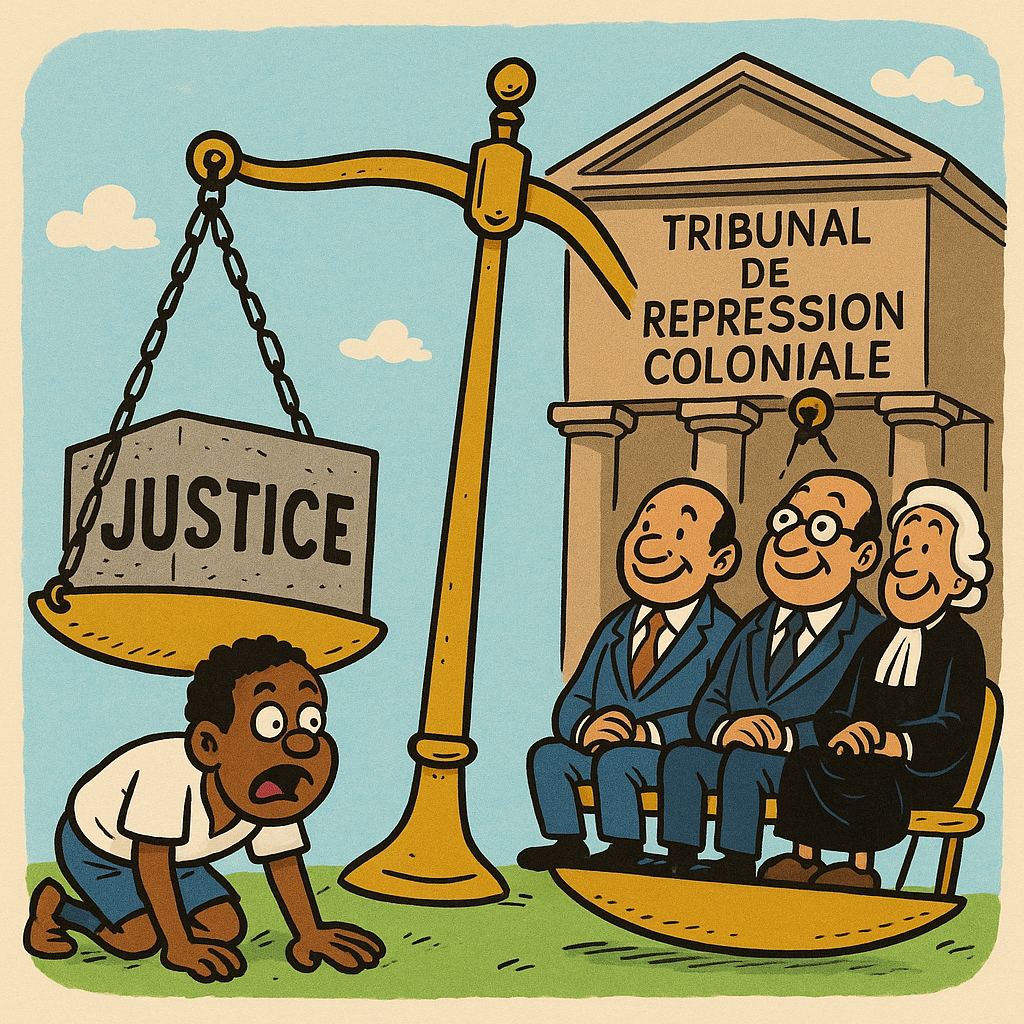

Des juges blancs parachutés : une justice coloniale ?

Un autre élément renforce le sentiment d’injustice : la composition même des tribunaux.

La grande majorité des juges et procureurs en Martinique et en Guadeloupe sont nommés par Paris, souvent blancs, sans lien avec le territoire, sans connaissance réelle de sa culture, de son histoire et de ses réalités sociales.

Où sont les juges noirs antillais ?

Cette domination structurelle alimente l’idée que la justice locale reste une justice coloniale, coupée du peuple, appliquée par des magistrats qui « font la pluie et le beau temps » sans rendre de comptes.

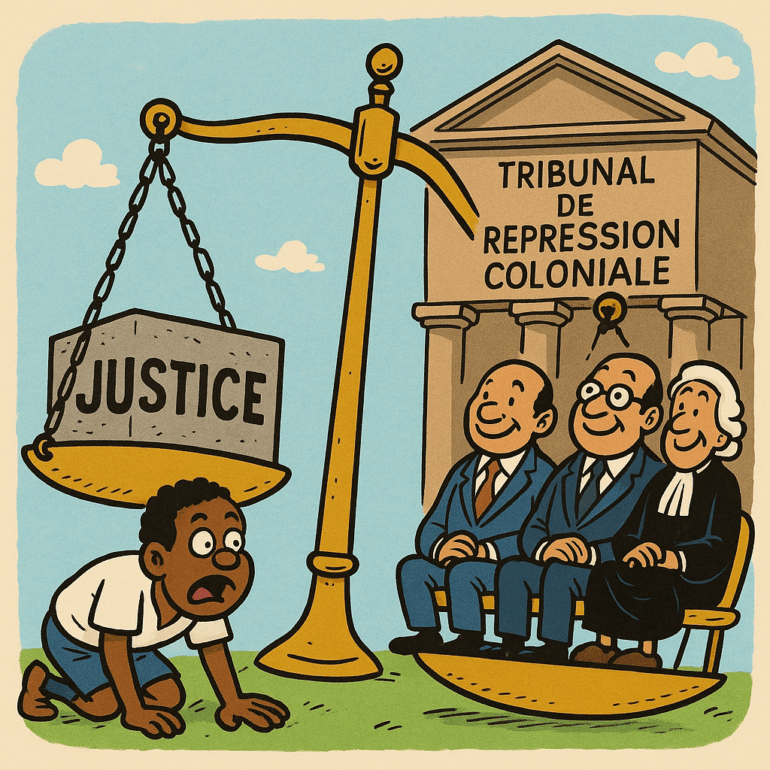

Pour beaucoup, le tribunal ne devrait plus s’appeler « tribunal judiciaire », mais bien « tribunal de répression coloniale des militants ».

Le parquet, bras armé du pouvoir politique

Cette sélectivité ne fait que renforcer l’idée que le parquet local n’agit pas comme une institution neutre.

L’exemple du procureur récemment nommé en Martinique, venu de Mayotte, en est révélateur : rapidement « mis dans les rangs » par ceux qui tiennent les leviers du pouvoir, il n’a pas rompu avec les pratiques habituelles.

Lors des mobilisations sociales en Guadeloupe en 2021, le parquet a mis en avant la « fermeté » nécessaire face aux blocages, sans jamais évoquer les revendications sociales profondes.

En clair, la justice est perçue comme une force de maintien de l’ordre au service de l’État, et non comme un rempart impartial au service du peuple.

Une justice coloniale aux ordres ?

Ces constats posent une question fondamentale : la justice en Martinique et en Guadeloupe est-elle réellement indépendante, ou n’est-elle qu’un outil colonial moderne ?

Car au fond, ce déséquilibre rappelle les logiques anciennes : réprimer sévèrement les révoltés, protéger ceux qui garantissent la stabilité politique et économique, et couvrir les dérives de l’appareil répressif.

Pour une véritable indépendance judiciaire en Outre-mer

Pour restaurer la confiance, il faudrait :

-

une véritable indépendance du parquet vis-à-vis du pouvoir politique,

-

des mécanismes de contrôle citoyen sur les affaires de corruption et de détournements de fonds, y compris dans les institutions judiciaires et économiques,

-

une transparence totale sur les bavures policières et gendarmesques, avec de vraies sanctions contre les responsables,

-

et surtout une réforme de la composition des juridictions, pour que des juges antillais, connaissant la réalité du pays, soient en première ligne.

Tant que ces réformes n’auront pas lieu, la justice en Martinique et en Guadeloupe restera marquée par cette suspicion : celle d’une institution sélective, dépendante, et au service d’intérêts qui ne sont pas ceux du peuple de ces îles.

Par kambutcha Magazine

Écrit par: Paul Julio

Affaire Kesya Chlordécone justice Détournement fonds CTM Détournement TGI Fort-de-France Impunité élites Antilles Injustice sociale Antilles Juges blancs Antilles Justice Martinique LKP Guadeloupe procès Militant anticolonial Antilles Pouvoir politique Outre-mer Procès Petitot Répression coloniale

Rate it

Articles similaires

COPYRIGHT RADIO MEDIA ANTILLES. CREER UNE WEBRADIO