chevron_left

-

play_arrow

play_arrow

RMA Antilles – Le Son des îles

- home Accueil

- keyboard_arrow_right Kambudcha Magazine

- keyboard_arrow_right Tribune

- keyboard_arrow_right Articles

- keyboard_arrow_rightBlack Wall Street : Mémoire, Résistance et Héritage de l’entrepreneuriat noir.

Black Wall Street : Mémoire, Résistance et Héritage de l’entrepreneuriat noir.

today05/08/2025 31 10

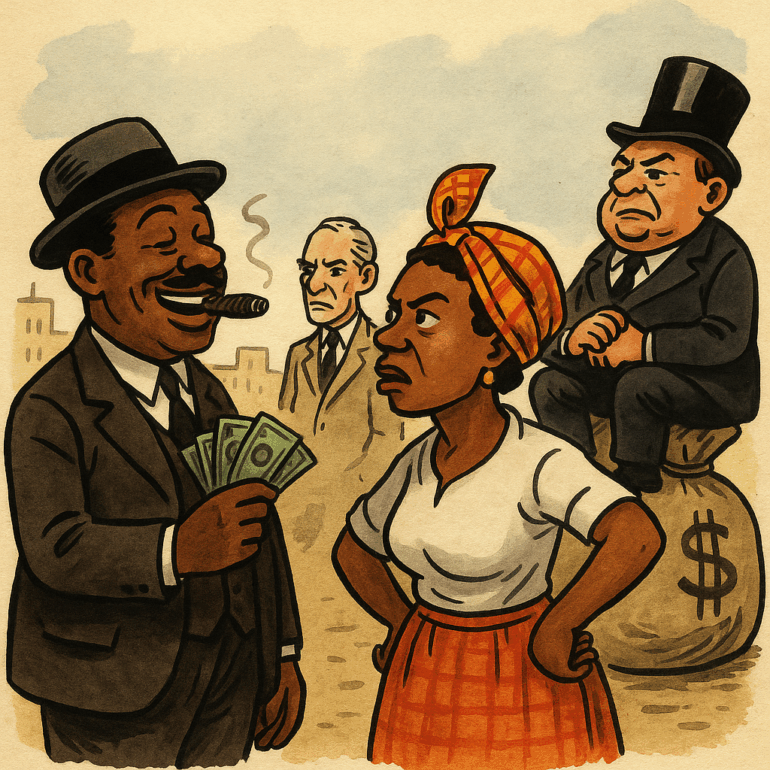

Quand la réussite noire dérange : l’exemple de Greenwood

Aux États-Unis, dans les années 1910-1920, alors que la ségrégation fait rage, la communauté noire du quartier de Greenwood à Tulsa, Oklahoma, construit ce que l’on appellera plus tard le « Black Wall Street ».

À force de solidarité, entrepreneuriat, et résilience, les habitants fondent un véritable pôle économique indépendant :

-

Des banques noires : Greenwood Avenue débordait d’institutions financières afro-américaines.

-

Des commerces en tout genre : tailleurs, coiffeurs, garages, hôtels, librairies.

-

Des écoles, églises, journaux et cliniques tenues par des Noirs.

En 1921, ce modèle est brutalement détruit lors d’un pogrom raciste : en deux jours, plus de 300 morts, 35 pâtés de maisons incendiés, et des milliers de Noirs déplacés.

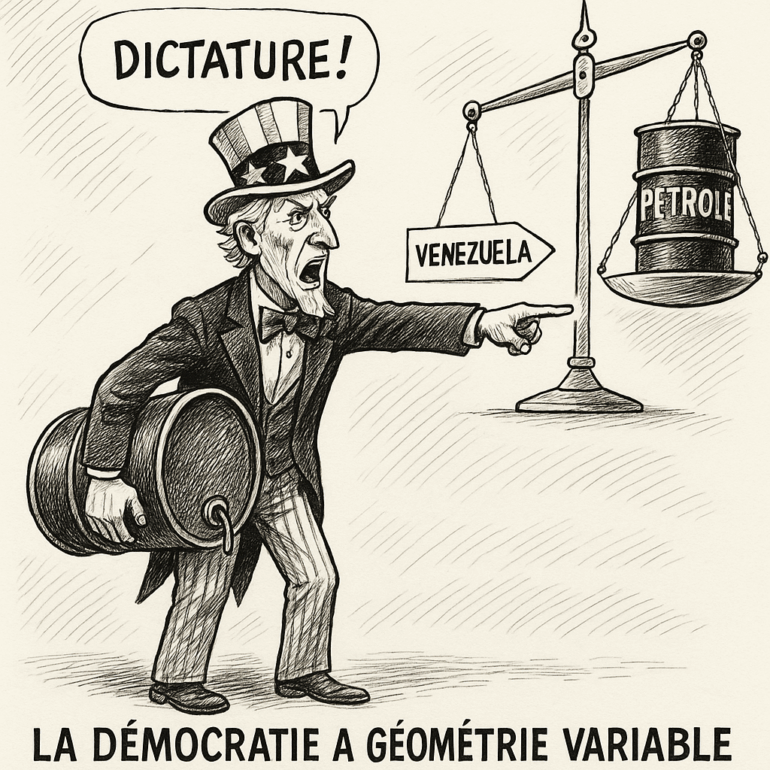

Cet événement marque la volonté d’anéantir l’autonomie économique noire à une époque où, pourtant, aucune aide publique ne soutenait ce développement.

Et dans les colonies françaises ? Une autre forme de contrôle

Pendant ce temps-là, dans les colonies françaises comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane ou La Réunion, la structure sociale et économique rendait quasi impossible l’émergence d’un « Black Wall Street ».

Héritage esclavagiste et verrouillage économique

-

Propriété foncière confisquée : Les terres restaient dans les mains des familles békés (descendants des colons).

-

Économie de plantation : L’industrie sucrière dominait, avec peu de place pour l’entrepreneuriat local.

-

Pas de système bancaire local noir : L’accès au crédit était limité voire inexistant pour les Noirs et les Indiens.

-

Administration coloniale oppressive : L’assimilation culturelle ne s’accompagnait pas d’une émancipation économique.

Exemples concrets :

-

Guadeloupe (années 1940) : Une femme comme Solange Fitte-Duval, issue d’une famille noire lettrée, tente de promouvoir l’économie paysanne et l’éducation populaire. Malgré ses efforts, elle se heurte à l’ordre colonial et aux blocages de l’élite békée.

-

Martinique (années 1950) : Le mouvement coopératif agricole (notamment dans le Nord atlantique) essaie de libérer les petits producteurs de la tutelle des usines. Des figures comme Victor Lamon ou André Aliker (journaliste assassiné pour avoir dénoncé les injustices économiques) défendent une vision d’économie noire et autonome.

-

La Réunion (années 1960) : Des travailleurs engagés malgaches et cafres (descendants d’esclaves) créent des petites structures agricoles collectives. Ils subissent mépris, misère et marginalisation, notamment dans les hauts de l’île.

Résistances silencieuses : une économie souterraine et créative

Même sans grande visibilité, des formes d’économie créole et noire se sont organisées :

-

Les marchés traditionnels : à Fort-de-France, Pointe-à-Pitre ou Cayenne, les femmes (marchandes de légumes, vendeuses de tissus, boulangères, etc.) ont été les premières entrepreneures de fait. Sans statut, sans droits, mais dotées d’une intelligence commerciale impressionnante.

-

Les systèmes d’entraide (sociétés mutualistes, soukougnans d’argent) : Ces associations informelles permettaient aux familles noires d’épargner, de s’entraider et parfois de créer un petit commerce.

-

L’artisanat local : Vannerie, pêche, couture, rhum artisanal… Des savoir-faire transmis de génération en génération, mais rarement valorisés dans l’économie dominante.

Aujourd’hui : Vers une renaissance de l’esprit « Black Wall Street » ?

Depuis les années 2000, un nouvel élan afro-descendant et créole cherche à reconnecter les territoires avec l’idée d’autonomie économique.

-

Martinique : la coopérative agricole « Tropiques d’avenir » aide de jeunes agriculteurs afro-descendants à s’installer hors du circuit de la banane.

-

Guadeloupe : l’association « Peyi a nou » promeut la consommation locale et l’achat chez les commerçants afro-antillais.

-

Guyane : le réseau « AfroBusiness 973 » connecte les entrepreneurs noirs et organise des marchés solidaires.

-

Réunion : des collectifs comme « Tizan La Rényon » valorisent les produits pays et l’économie circulaire créole.

Créer un Black Wall Street créole : possible et urgent

Créer notre propre « Wall Street noir » en contexte post-colonial, ce n’est pas copier Greenwood.

C’est :

-

Réinvestir nos marchés et nos produits pays.

-

Créer nos banques solidaires, coopératives ou numériques.

-

Faire circuler notre argent entre nous, pour enrichir la communauté.

-

Former nos jeunes à l’entrepreneuriat, à la finance, à la technologie.

Il ne s’agit pas seulement de mémoire.Il s’agit de continuité historique et de responsabilité générationnelle.

L’histoire de Black Wall Street est celle d’un rêve brisé… mais aussi d’un idéal puissant : l’autonomie par l’économie.

Et dans les colonies, ce rêve a été piégé, étouffé, confisqué… mais jamais mort.

Aujourd’hui, nous avons les outils, les talents, les idées.

Ce qu’il nous faut, c’est l’audace d’imaginer un modèle créole, noir, collectif et durable.

Réfléchis. Organise. Achète local. Crée.Car le pouvoir économique est la base de toute libération.

« On ne naît pas autonome, on le devient par l’organisation. »

Par Kambutcha Magazine

Écrit par: Paul Julio

amerique black colonie Esclavage Société Antillaise tribune wall street word

Rate it

Articles similaires

COPYRIGHT RADIO MEDIA ANTILLES. CREER UNE WEBRADIO